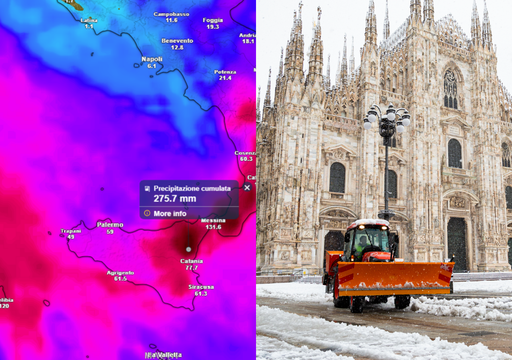

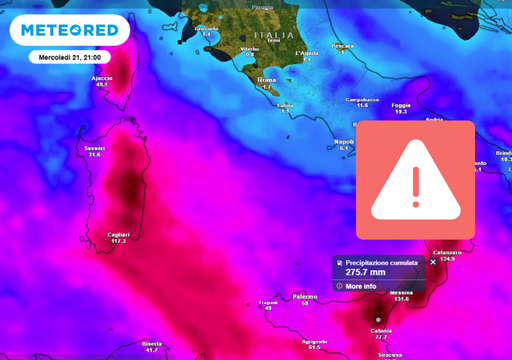

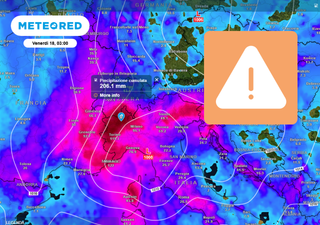

Forti temporali in corso sull'Italia, dove sta piovendo? Ecco come funziona il radar meteorologico

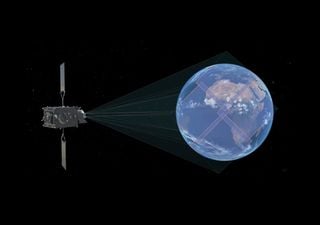

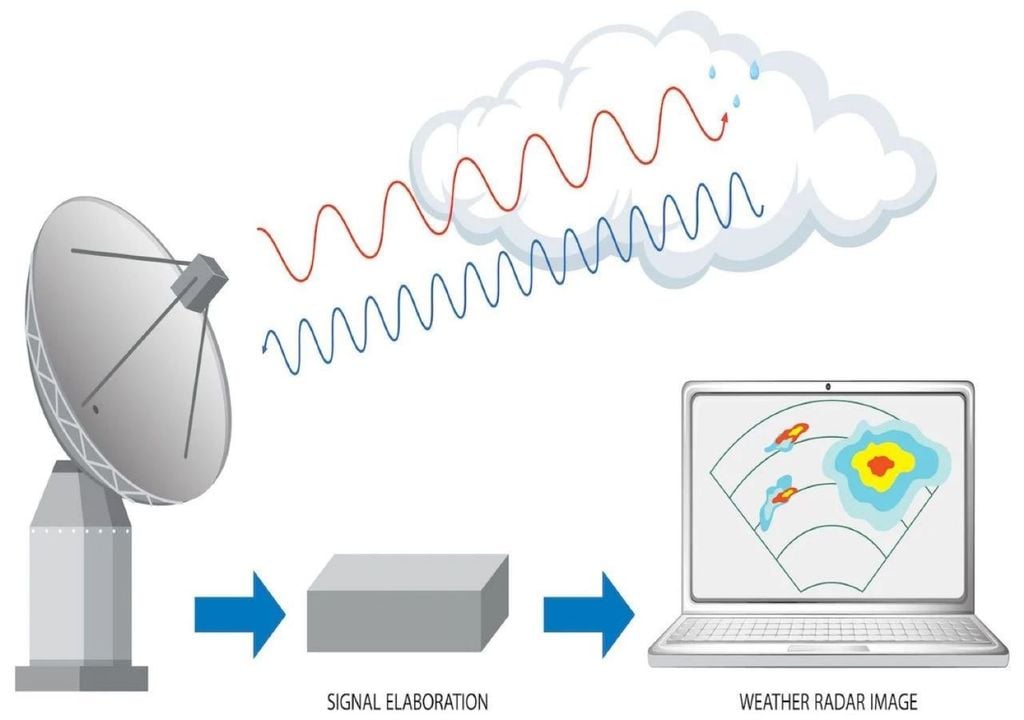

La rilevazione della precipitazione atmosferica a mezzo di osservazioni radar avviene attraverso un impulso elettromagnetico di opportuna lunghezza d’onda, altamente focalizzato, che viene emesso nella direzione della precipitazione da rilevare.

La misura dell’intensità di precipitazione può essere osservata mediante l’utilizzo dei radar meteorologico. La rilevazione della precipitazione atmosferica a mezzo di osservazioni radar avviene attraverso un impulso elettromagnetico di opportuna lunghezza d’onda, altamente focalizzato, che viene emesso nella direzione della precipitazione da rilevare.

L'interazione di tale impulso con le meteore costituenti la precipitazione provoca la diffusione verso il radar di una seppur piccola frazione dell’energia trasportata dall’impulso (eco). L’entità di tale frazione è legata al valore di una particolare grandezza caratterizzante la precipitazione che genera l’eco: la riflettività.

La riflettività

La riflettività non dipende direttamente dall’intensità di precipitazione, bensì dal numero di meteore presenti, dalla distribuzione dei loro diametri e dallo stato fisico dell’acqua che le compone (solide o allo stato liquido).

Esiste una relazione empirica tra l’intensità di precipitazione in una porzione di atmosfera indagata dal radar ed il corrispondente valore di riflettività, ossia la capacità di riflettere l’impulso radar, che viene a caratterizzare la stessa porzione di atmosfera.

Tale relazione, presentata nella formula risulta definita dopo aver assegnato valori opportuni ai due parametri. La loro scelta è funzione del tipo di precipitazione misurata con particolare riferimento alle dimensioni delle meteore ed allo stato liquido-ghiacciato dell’acqua che lo compone.

L’analisi delle precipitazioni al di sopra del suolo

Un’altra importante osservazione è che il radar analizza la precipitazione al di sopra del suolo (anche molte centinaia di metri specie per lunghi range). Di conseguenza i valori dedotti non sono necessariamente buoni indicatori dei valori di intensità di precipitazione al suolo.

La porzione dell’atmosfera interessata dalle misure radar si trova ad una certa altezza dal suolo.

È naturale quindi che l’intensità di precipitazione stimata dal radar possa differire dall’intensità di precipitazione presente al suolo, o osservata a terra. Proprio quest’ultima grandezza è di particolare interesse nella maggior parte delle applicazioni.

Per stimare correttamente l’esatta intensità della pioggia bisogna apportare delle dovute correzioni sui dati radar. Ora andremo a vedere alcuni casi dove il radar può sottostimare o sovrastimare l’intensità di un evento meteorico.

Sottostima delle piogge

In alcuni casi, in presenza di nubi dalla base molto bassa, si possono avere delle precipitazioni al di sotto del fascio radar.

Questi fenomeni causano una sottostima dell’intensità delle precipitazioni, poiché le precipitazioni non passano attraverso il fascio radar e quindi non possono venire rilevate.

Sovrastima delle piogge

In altri casi, invece, può succedere l’esatto opposto; le precipitazioni rilevate dal fascio radar possono evaporare prima di raggiungere il suolo, per la presenza nei bassi strati di aria secca e calda.

Le precipitazioni sono quindi soggette ad evaporazione e la loro intensità diminuisce al calare della quota. Per queste condizioni il radar tende a sovrastimare, o a vedere precipitazioni che un osservatore sulla terra non può vedere, poiché le gocce di pioggia evaporano ancora prima di toccare il suolo.

Interazioni orografiche

In alcuni casi anche l’orografia può influenzare, non di poco, l’intensità delle bande di pioggia catturate dal fascio radar. Per esempio allorquando una massa d’aria molto umida è costretta a risalire un pendio trasversale alla direzione del vento dominante il sollevamento forzato può dar luogo a fenomeni di condensazione, con conseguente formazione di nuvole e precipitazioni sul versante sopravento.

Se queste precipitazioni avvengono a una quota più bassa, rispetto l’altezza del fascio radar, non possono essere rilevati da quest’ultimo. Anche in tal caso i tracciati del radar meteorologico possono sottostimare, o addirittura non vedere fenomeni precipitativi che avvengono a quote piuttosto basse.

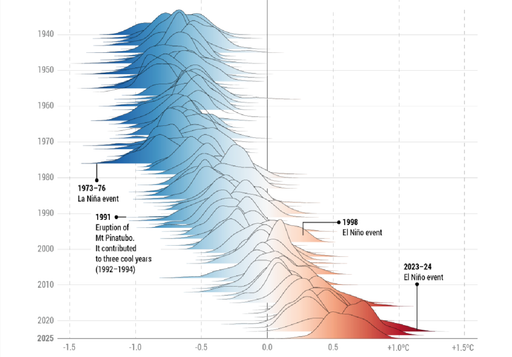

Anomalie in condizioni di masse d’arie stabili

Quando l’atmosfera è molto stabile, in presenza di un anticiclone e di valori di pressione elevati, si può verificare spesso il fenomeno dell’inversione termica. Quando il cielo è sereno, in una condizione anticiclonica, con venti deboli o assenti (velocità inferiore ai 4 km/h), e poco o nullo rimescolamento delle masse d’aria.

In tali condizioni il terreno irradia calore verso la media atmosfera, liberandolo rapidamente verso l’alto. Tale situazione agevola un forte raffreddamento del terreno, favorendo la formazione di uno strato di aria fredda che ristagna presso il suolo, a circa 200-300 metri di altezza, mentre sopra tale quota affluisce o si deposita aria decisamente più calda, molto più leggera.

Sotto lo strato di queste inversioni termiche, che rappresentano un vero e proprio tappo che impedisce alle particelle d’aria di salire verso l’alto, si può accumulare molto umidità che causa una particolare distribuzione del valore dell’indice di rifrazione atmosferico.

Il fascio radar, di conseguenza, subisce una propagazione non rettilinea (cosiddetta anomala), venendo deviato verso il suolo. In tal caso il radar registra echi dovuti pero a riflessioni sul terreno e non a precipitazioni. L’interpretazione errata di tali echi potrebbe ritenere l’osservatore che ci possano essere precipitazioni in aree non interessate dal fenomeno.

Considerazioni finali sull’importanza dei radar

Per tutti i motivi sopra elencati la stima dell’intensità di un evento precipitativo al suolo può essere fornita solo dai dati pluviometri e dal corretto uso del tracciato radar, fornito da un esperto di radarmeteorologia. Inoltre da ciò si capisce quanto una rete di pluviometri diventa uno strumento indispensabile per la calibrazione dei radar meteorologici.

In effetti un sistema integrato pluviometri-radar meteorologico offre migliorie rispetto alla sola rete a terra.

Il radar analizza le intensità di precipitazione associate a superfici di territorio quadrate (pixel) con lati contigui di lunghezza di 1 km e 2 km, in dipendenza della modalità d’uso con cui viene utilizzato. La distribuzione spaziale dell’intensità delle piogge viene dunque stimata con una risoluzione enormemente superiore a quella possibile usando i pluviometri.