Gli scienziati rivelano come la reionizzazione sia la chiave per scoprire l'origine dell'Universo

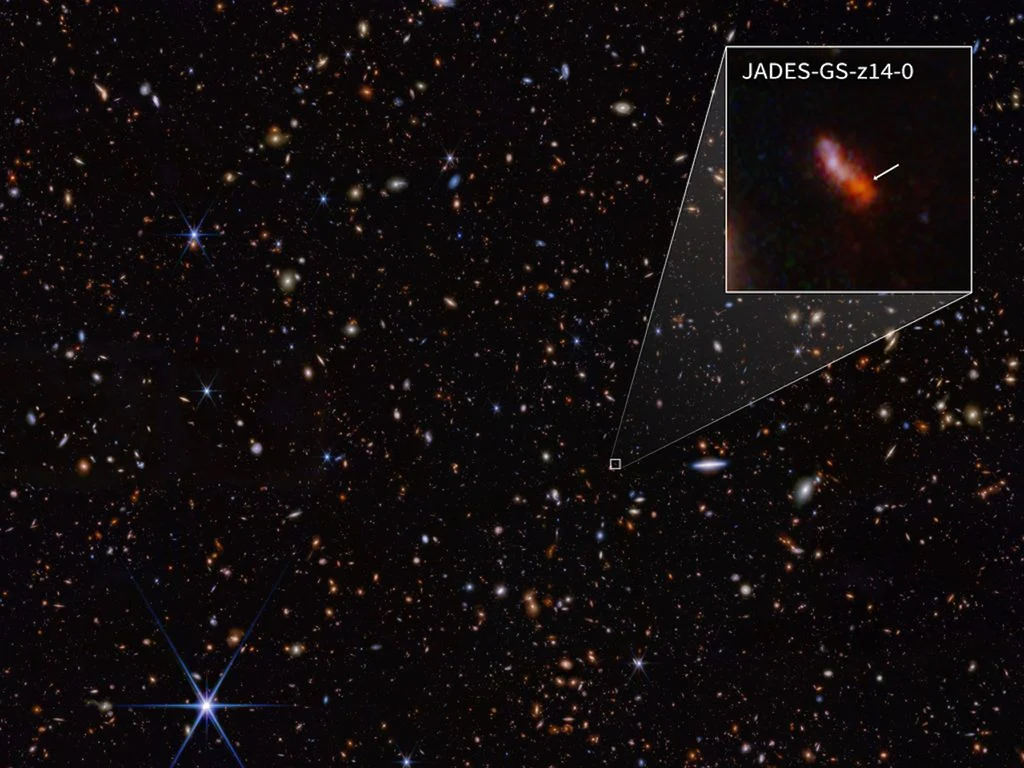

Nuove osservazioni del James Webb Space Telescope hanno fatto luce sull'oscurità dell'Universo primordiale, mostrando i processi delle prime stelle e galassie uscite dall'era oscura.

Dopo il Big Bang, tutta la materia “apparsa” era semplicemente una specie di zuppa di idrogeno, un protone e un elettrone, cioè non esisteva nessuna delle strutture che vediamo oggi nel cielo notturno, come le stelle o le galassie. Questa bellezza attuale è avvenuta dopo il Medioevo.

La radiazione emessa da queste prime stelle trasformò radicalmente l'intero mezzo interstellare, poiché i fotoni emessi iniziarono a rompere gli atomi di idrogeno, lasciando nuclei puri, noti come idrogeno ionizzato. Questo fu il punto cruciale in cui l'Universo divenne trasparente.

L'effetto immediato è che la luce non poteva viaggiare liberamente, motivo per cui si dice che l'Universo non era trasparente. Finché, a un certo punto, iniziarono a formarsi le prime stelle, che portarono con sé l'“accensione” dell'Universo.

La gran trasformazione cosmica

Quest'epoca di reionizzazione fu fondamentale per dare origine all'Universo "visibile", poiché sempre più sorgenti luminose iniziarono ad apparire, come un effetto domino, diradando la nebbia cosmica ancora persistente. Un problema per la scienza attuale è che non sappiamo quando questo processo ebbe inizio.

La radiazione delle prime stelle fu sufficiente a modificare l'ambiente circostante e, con le loro grandi masse, riempirono tutto di elementi più pesanti, alimentando le galassie e preparando tutto per la formazione dei grandi buchi neri che conosciamo oggi.

La verità è che, sebbene oggi possiamo osservare gli effetti della reionizzazione, le sue cause e le sue "date" rimangono un mistero. Sapere quali oggetti sono stati coinvolti, quando esattamente è iniziato questo processo e quanto è durato sono questioni aperte in astronomia che richiedono nuovi strumenti di osservazione.

Webb e la prima luce

Senza dubbio, uno strumento che ci ha aiutato notevolmente a iniziare a svelare questi misteri è stato il James Webb Space Telescope (JWST), grazie alla sua capacità di osservare nello spettro infrarosso, che permette di rilevare la luce oltre 13 miliardi di anni luce.

Dalla sua entrata in funzione nel 2022, Webb è stato in grado di identificare galassie più vecchie (e più distanti) del previsto, alcune delle quali si sono formate quando l'Universo aveva appena 300 milioni di anni. Le osservazioni del telescopio hanno messo in discussione ciò che sapevamo fino a poco tempo fa sulla formazione delle galassie.

Il punto di forza del telescopio risiede nei suoi strumenti, che ci permettono di analizzare non solo la distanza, ma anche la sua composizione, stimando così l'età dell'oggetto osservato. Inoltre, possiamo identificare le firme chimiche, i tassi di formazione stellare, le esplosioni stellari e, quindi, il livello di ionizzazione del mezzo circostante.

Ricordiamo che la ionizzazione di un elemento comporta essenzialmente la rimozione degli elettroni più esterni, il che si traduce in una variazione dell'energia dei fotoni incidenti e, di conseguenza, in una variazione dell'intero mezzo interstellare. In questo, il telescopio Webb ci sta aiutando enormemente.

Una lunga strada da percorrere

Ci sono ancora domande a cui rispondere, come i processi che si sono verificati durante questa fase e quanto abbiano contribuito i buchi neri. Dobbiamo anche sapere se ciò è avvenuto improvvisamente o gradualmente, ma soprattutto, dobbiamo capire perché alcune regioni si siano sviluppate prima di altre, se si supponeva che l'Universo fosse omogeneo.

La cosmologia è ancora alla ricerca di risposte, in particolare per comprendere il ruolo svolto dall'idrogeno neutro sopravvissuto alla ionizzazione. Il modo per farlo è studiare il cosiddetto segnale a 21 centimetri, emesso da questo elemento. Se avremo successo, saremo in grado di mappare il percorso seguito dalla reionizzazione.

E come se non bastasse, dobbiamo ancora considerare il ruolo della materia oscura in tutto questo. Sappiamo cioè che era presente, ma non sappiamo come fosse distribuita. Alcuni modelli suggeriscono che questo sia importante per capire dove e quando sono nate le prime sorgenti di luce e, di conseguenza, per comprendere l'origine di questa sostanza.